Sur l’année 2024, les indicateurs montrent un accroissement des demandes d’insertion formulées par des personnes âgées de 60 ans et plus.

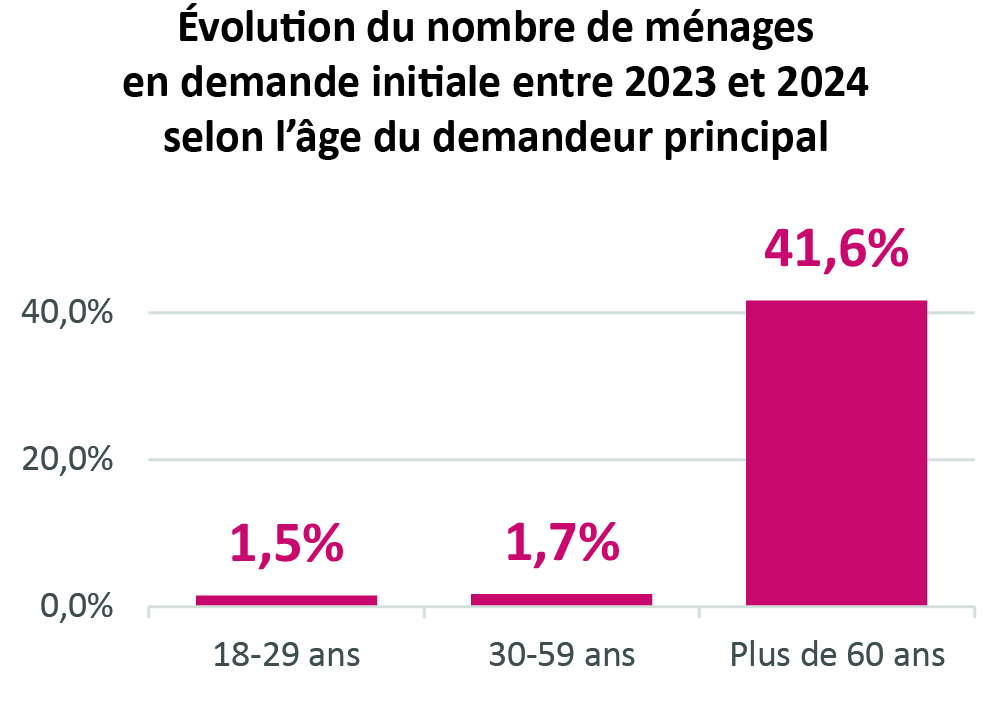

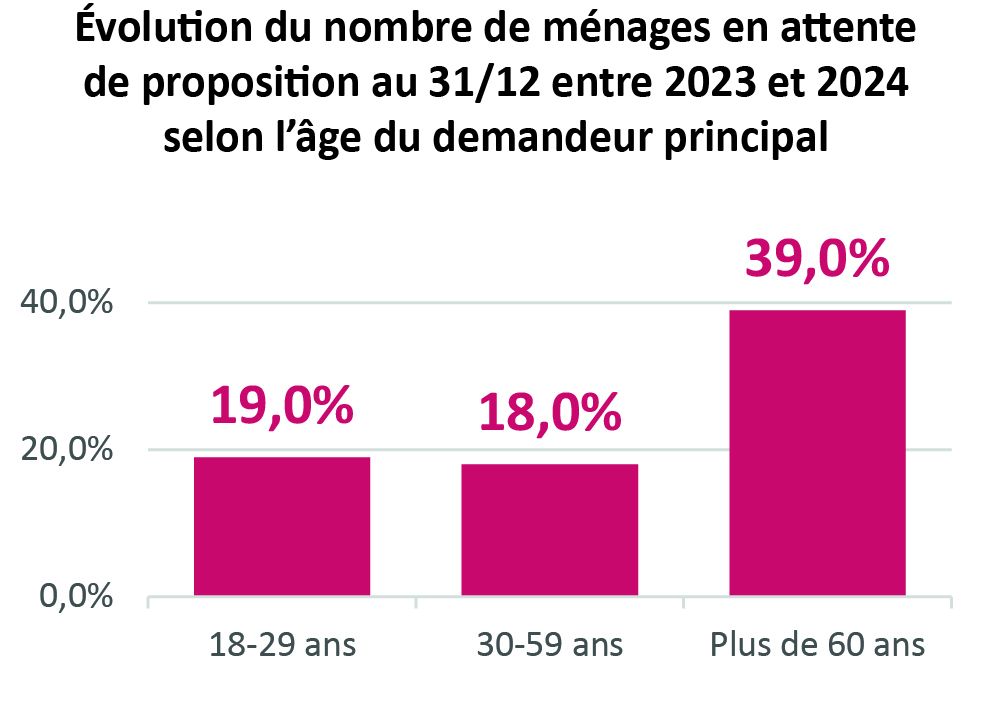

Nous constatons une augmentation des ménages en demande initiale et en attente de proposition entre les années 2023 et 2024 pour l’ensemble des tranches d’âge. Cette croissance est la plus forte pour les ménages dont le demandeur principal à plus de 60 ans. Les demandeurs principaux de plus de 60 ans représentent désormais 6% du nombre total de demandes initiales en 2024 contre 4% en 2023.

Cette augmentation du nombre de personnes vieillissantes en demande rend difficile l’orientation vers un dispositif relevant de l’insertion. En plus des problématiques liées au vieillissement, ces ménages sont dans des situations de grande précarité, certains ont des parcours marqués par des situations d’exclusion et de marginalisation longue. Le SIAO ne peut orienter vers aucun dispositif médico-social et nous devons régulièrement faire face à une absence de places permettant de répondre aux besoins de ces publics. Les problématiques d’insertion professionnelle des seniors, le recul de l’âge de la retraite, ainsi que les pathologies liées à la vie dans la rue ne permettent pas d’envisager une insertion professionnelle de ce public. Il existe donc une partie du public n’ayant pas les perspectives économiques qui lui permettent de se projeter vers une amélioration des conditions de vie et une orientation de ces ménages dans l’hébergement ou le logement. Cette situation concerne à plus forte raison les personnes en situation irrégulière sur le territoire puisqu’elles ne pourront pas obtenir une régularisation par le travail. Enfin, un parcours de rue long a un effet de désaffiliation sur ces ménages qui s’éloignent progressivement des dispositifs de droit commun.

Une partie de ce public se trouve en situation irrégulière sur le territoire, ce qui ne leur permet pas d’ouvrir des droits et de bénéficier des aides prévues pour ce public. Pour ces derniers, les orientations sont d’autant plus complexes qu’aucun dispositif spécifique n’est prévu pour les accueillir.

Pour mémoire, les places en Hébergement d’Urgence disponibles sur le département sont 100% en cohabitation. Ces modalités d’accueil sont incompatibles avec les besoins des ménages de plus de 60 ans présentant une problématique de santé.

L’enquête menée par le SIAO auprès des structures de l’AHI a montré que celles-ci connaissent également des difficultés pour accueillir dans les meilleures conditions ce public, dont l’évolution complexifie l’accompagnement social et sanitaire, en raison d’un empilement de vulnérabilités (perte d’autonomie, isolement, troubles cognitifs, etc.) qui mobilisent fortement les professionnels, souvent au-delà de leur champ de compétences initiales. Si les équipes du secteur font preuve d’adaptabilité en réorganisant leur action et en développant des partenariats, les réponses apportées demeurent inégales et trop souvent dépendantes des ressources locales. Cette nouvelle donne appelle une réponse structurelle, inscrite dans les politiques publiques afin d’assurer une prise en charge égale sur l’ensemble du territoire. La création de dispositifs d’accueil médico-sociaux adaptés à ces parcours de vie fragilisés apparaît comme une attente forte et partagée par les acteurs du territoire. À ce titre, nous relayons l’appel à projet de l’ARS pour la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et un centre d’hébergement d’urgence (CHU) adosse à l’EHPAD (optionnel) sur le territoire parisien intra-muros, comme un exemple de ce qui pourrait être mené pour assurer un accueil et un accompagnement des personnes vieillissantes adaptés aux spécificités de ce public dans notre département.